|

|

|

|

|

|

Obésité : privilégier les omégas 3 pour prévenir les risques associés à la maladie |

|

|

| |

|

| |

Obésité : privilégier les omégas 3 pour prévenir les risques associés à la maladie

20 FÉV 2024 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | BASES MOLÉCULAIRES ET STRUCTURALES DU VIVANT | BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION

Microglies (en jaune, cellules immunitaires du cerveau), activées par la nature pro-inflammatoire d’un régime enrichi en huile de tournesol (microscopie à fluorescence). © Clara Sanchez/Inserm

L’obésité est un problème de santé publique majeur, qui touche près de 650 millions d’adultes dans le monde[1]. Cette maladie est souvent associée à une inflammation systémique et cérébrale ainsi qu’à des troubles de l’anxiété ou cognitifs, comme par exemple des déficits de mémoire. Dans une nouvelle étude, des chercheuses et des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et d’Université Côte d’Azur, au sein de l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, ont essayé de comprendre plus précisément la manière dont l’alimentation pouvait entraîner l’obésité, ainsi que les comorbidités qui lui sont associées. Ils se sont intéressés plus spécifiquement aux acides gras oméga 6 (ω6) et oméga 3 (ω3), explorant les effets sur la santé de divers régimes alimentaires avec des ratios d’acides gras variables (voir encadré ci-dessous). Leurs résultats indiquent un qu’un régime enrichi en ω6 (dans ce cas précis, en huile de tournesol) est fortement associé à des altérations du métabolisme, de l’inflammation et des fonctions cognitives, tandis qu’un régime enrichi en ω3 (ici, en huile de colza) présente certains effets préventifs. Ces travaux permettent d’envisager des interventions diététiques se fondant sur un faible rapport ω6/ω3 (en préférant donc plutôt l’huile de colza à l’huile de tournesol) pour lutter contre l’obésité et les troubles neurologiques qui lui sont associés. Ils sont publiés dans Brain Behavior and Immunity.

Selon l’OMS, depuis 1975, le nombre de cas d’obésité a presque triplé à l’échelle planétaire. La pathologie est associée à de nombreuses comorbidités (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, arthrose, cancers et troubles cognitifs) et à une mortalité élevée. Ses causes sont complexes et impliquent l’interaction de plusieurs facteurs. Une alimentation non équilibrée est néanmoins reconnue comme le facteur contributif majeur de la maladie.

Par ailleurs, de précédentes études[2] ont montré que l’obésité était associée non seulement à un dysfonctionnement métabolique, mais aussi à une inflammation chronique au niveau des organes périphériques (les tissus adipeux, le foie, les muscles squelettiques et le pancréas), ainsi qu’au niveau du système nerveux central (on parle alors de neuro-inflammation). Cette neuro-inflammation dans l’obésité se caractérise par l’augmentation de marqueurs pro-inflammatoires au niveau de la région de l’hypothalamus, région du cerveau connue pour contrôler le comportement alimentaire[3]. Cependant, la nature des lipides nutritionnels qui pourraient être responsables de cette neuro-inflammation n’a pas encore été élucidée.

Dans une nouvelle étude, des chercheuses et des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et d’Université Côte d’Azur se sont spécifiquement intéressés à certains acides gras essentiels au bon fonctionnement de notre organisme, et connus pour avoir des propriétés anti- et pro-inflammatoires : les omégas 3 et 6 (voir encadré ci-dessous). Leur objectif : mieux comprendre si dans le cadre d’un régime riche en lipides (dit « régime obésogène ») ces omégas 3 et 6 sont impliqués dans le phénomène de neuro-inflammation, et s’ils peuvent être associés au développement de l’obésité.

Leurs travaux partent par ailleurs du constat d’une tendance toujours plus forte dans les pays développés à une consommation excessive d’omégas 6, dont les propriétés inflammatoires sont bien documentées dans la littérature scientifique[4].

Omégas 3 et omégas 6 : l’importance de l’équilibre entre les acides gras

Omégas 3 et omégas 6 sont des acides gras essentiels au bon fonctionnement de notre organisme qui n’est pas en mesure de les produire ni de les synthétiser par lui-même. Ils doivent donc être apportés par l’alimentation, mais leur consommation doit respecter un certain équilibre (on parle de ratio oméga 6/oméga 3), afin de combiner les propriétés pro-inflammatoires des omégas 6 avec les propriétés anti-inflammatoires des omégas 3.

les acides gras oméga 6: par exemple les acides linoléique et gamma-linolénique se retrouvent dans de nombreuses huiles telles que celles de tournesol et de maïs ;

les acides gras oméga 3: par exemple les acides eicosapentaénoïque et docosahéxanoïque se retrouvent dans les poissons gras, ou l’acide alpha-linolénique dans les huiles telles que celles de lin, de chanvre, de colza, de noix ou de soja.

Les scientifiques ont évalué, dans des modèles animaux, les effets sur la santé de trois régimes alimentaires obésogènes – riches en lipides – présentant chacun un ratio d’acides gras variable.

Pour composer ces régimes spécifiques, les chercheurs ont utilisé des huiles végétales disponibles dans le commerce, à savoir de l’huile de colza (riche en oméga 3) et de l’huile de tournesol (riche en oméga 6). L’un contenait un ratio d’acides gras oméga 6/oméga 3 élevé, c’est-à-dire, très enrichi en omégas 6 et donc en huile de tournesol. Le second présentait un ratio intermédiaire, équilibré en omégas 3 et en omégas 6 ; le dernier était très enrichi en omégas 3, et donc en huile de colza.

Ils ont pu mesurer grâce à divers examens les effets variables de ces régimes sur la prise de poids et le stockage de graisse, la réponse au niveau de l’homéostasie glucidique[5], le développement de l’anxiété et troubles cognitifs, ainsi que l’inflammation du cerveau.

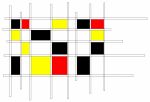

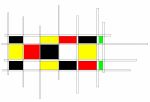

Au terme de l’expérience qui a duré jusqu’à 5 mois, les scientifiques ont ainsi pu observer (résultats résumés dans le schéma ci-dessous) :

une altération du métabolisme, de la neuro-inflammation et des fonctions cognitives, notamment une augmentation de l’anxiété et des troubles de la mémoire spatiale chez les souris obèses soumises au régime enrichi en omégas 6, et donc en huile de tournesol ;

un effet protecteur du régime enrichi en omégas 3, riche en huile de colza, sur la prise de poids, la régulation de l’homéostasie glucidique et le développement de troubles cognitifs.

« Alors qu’on attribuait jusqu’alors à l’obésité l’augmentation de l’état inflammatoire, dans cette étude nous montrons que l’état inflammatoire dépend du type de régime auquel est exposé l’animal. Autrement dit, c’est le fait d’être nourri avec un régime riche en omégas 6 qui est responsable des phénomènes inflammatoires observés et non l’obésité elle-même », explique Clara Sanchez, chercheuse post-doctorante à l’Inserm, première autrice de l’article.

« Cette étude montre aussi pour la première fois l’effet protecteur contre l’obésité et les phénomènes inflammatoires associés que peut présenter un régime enrichi en lipides, à condition de favoriser la consommation d’omégas 3. Ces travaux permettent d’envisager des interventions diététiques se fondant sur un faible rapport ω6/ω3 pour lutter contre l’obésité et les troubles neurologiques qui lui sont associés », explique Carole Rovère, chercheuse Inserm dernière autrice de l’article.

Dans leur découverte, les scientifiques ont par ailleurs observé chez ces souris, une modification de la forme de certaines cellules du cerveau situées dans l’hypothalamus, les microglies, qui semblent s’activer en réponse à un régime riche en omégas 6. Leurs travaux consisteront désormais à mieux comprendre le rôle spécifique de ces cellules dans l’obésité.

[1]OMS, 2016

[2]Gregor et Hotamisligil, 2011 ; Thaler et al., 2012

[3] Baufeld et al., 2016 ; Cansell et al., 2021 ; De Souza et al., 2005 ; Le Thuc et Rovère, 2016 ; Salvi et al., 2022

[4] L’OMS préconise de consommer cinq omégas 6 pour un oméga 3. Alors qu’au sein des sociétés occidentales, ce rapport explose – il serait 3 fois supérieur aux recommandations actuelles d’omégas 6.

[5]L’homéostasie glucidique est un état d’équilibre entre les apports (absorption intestinale suite à un repas ou production de glucose par le foie) et l’utilisation de glucose (entrée de glucose et utilisation dans les organes).

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

|

|

Les anticorps IgA jouent un rôle dans le contrôle de Candida albicans |

|

|

| |

|

| |

Les anticorps IgA jouent un rôle dans le contrôle de Candida albicans

19 JUIN 2023 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE

Image microscopique de Candida albicans. © Wiki creative commons

L’équipe du Centre d’Immunologie et des Maladies Infectieuses de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, de l’Inserm et de Sorbonne Université, coordonnée par le Pr Guy Gorochov, a étudié le rôle des immunoglobulines A (IgA) dans l’équilibre du mycobiote intestinal et comment ces anticorps participent à la préservation de l’homéostasie de la barrière intestinale vis-à-vis du champignon Candida albicans. Les résultats de ces travaux ont fait l’objet le 9 mai 2023 d’une publication ainsi que d’un éditorial dans la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI).

Le corps humain abrite des bactéries et des virus, mais également une collection de champignons, appelée mycobiote. Ce dernier colonise différents sites de notre organisme, notamment l’intestin.

Candida albicans est un champignon naturellement présent au niveau des muqueuses buccales, vaginales et digestives des humains, largement répandu dans la population mais responsable d’infections opportunistes mortelles chez les patients immunodéprimés. Sa pathogénicité est notamment liée à sa capacité de conversion d’un stade de levure ronde inoffensive vers une forme filamenteuse capable d’envahir les cellules épithéliales de la muqueuse intestinale, entraînant une infection généralisée.

Les immunoglobulines A (IgA) sont les anticorps les plus abondamment sécrétés par l’organisme. Les IgA sécrétoires1 interagissant avec les bactéries commensales2 et jouent un rôle central dans la préservation de la diversité de notre flore bactérienne en évitant la surcroissance de pathogènes envahissants. L’équipe a postulé que l’IgA pourrait également préserver la diversité du mycobiote selon des mécanismes qui restaient à définir. L’impact de cet anticorps sur l’écologie du mycobiote humain reste en effet peu étudié. Il n’était notamment pas connu si le déficit en IgA, qui touche 1 personne sur 500 en France, est associé à une dysbiose fongique intestinale3.

Pour mieux comprendre ce phénomène, l’équipe de recherche a analysé plusieurs échantillons biologiques appartenant à des sujets sains et à des patients présentant un déficit en IgA. Des anticorps IgA interagissant avec de très divers représentants du mycobiote ont été retrouvés dans le sérum de 31 sujets sains, mais également dans leurs sécrétions digestives et dans le lait maternel (n=20). En comparant ensuite des échantillons fécaux de 28 sujets sains et 12 patients atteints de déficit en IgA, l’équipe de recherche a montré que la présence de l’IgA est associée à une préservation de la diversité du mycobiote intestinal. A l’inverse, C. albicans est plus représentée dans le mycobiote intestinal des patients qui présentent un déficit en IgA. Par ailleurs, des expériences in vitro suggèrent que la présence de cette immunoglobuline diminue le risque de translocation fongique à travers les cellules épithéliales de l’intestin.

L’équipe a ensuite cherché à déterminer pourquoi les sujets qui présentent un déficit en IgA ne souffrent habituellement pas d’infections fongiques sévères. L’étude a ainsi montré que l’absence d’IgA peut être partiellement compensée par d’autres acteurs comme les anticorps IgM et les lymphocytes Th17.

Cette redondance immunitaire a toutefois des limites puisque les formes symptomatiques de déficit en IgA, associés par exemple à des troubles digestifs, des infections ou des manifestations auto immunes sont également associées à une surreprésentation de C. albicans au niveau digestif.

En conclusion, l’IgA joue un rôle particulier pour la préservation de l’homéostasie du mycobiote intestinal, et plus précisément dans le contrôle de C. albicans. Ce résultat souligne l’intérêt de persister vers la mise en place de stratégies de supplémentation orale par IgA chez les patients déficitaires pour escompter un effet régulateur, non seulement sur les bactéries et les virus, mais également sur les champignons.

[1] anticorps produites par les plasmocytes du tissu conjonctif des muqueuses et les plasmocytes entourant les canaux excréteurs des glandes exocrines

[2] qui vivent sur la peau ou les muqueuses

[3] déséquilibre de la flore fongique intestinale

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

|

|

Des scientifiques français identifient pour la première fois les causes d’une malformation faciale rare et une piste de traitement |

|

|

| |

|

| |

Des scientifiques français identifient pour la première fois les causes d’une malformation faciale rare et une piste de traitement

18 SEP 2023 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE

Co-marquages de peau de souris exprimant une mutation du gène PIK3CA. © Marina Firpion/Guillaume Canaud – unité 1151 Inserm

L’équipe de recherche Médecine Translationnelle et Thérapies Ciblées, dirigée par le Pr Guillaume Canaud à l’Institut Necker-Enfants Malades (Université Paris Cité, AP-HP, Inserm), en collaboration avec l’équipe du service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Necker-Enfants Malades AP-HP (Pr Roman Khonsari et Pr Arnaud Picard) et le laboratoire « Forme et Croissance du Crâne » (Pr Roman Khonsari) a étudié l’affection de la voie PIK3CA chez les patients atteints d’une maladie rare touchant les muscles du visage, la myohyperplasie hémifaciale. Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une publication le 15 septembre 2023 dans la revue Journal of Experimental Medicine.

La myohyperplasie hémifaciale (HFMH) est une cause rare d’asymétrie impliquant exclusivement les muscles du visage1. Ce trouble est rapporté chez très peu de patients dans la littérature2. Les causes génétiques et les mécanismes de progression de l’HFMH étaient jusqu’ici inconnus.

Sa prise en charge est jusqu’ici ponctuée d’erreurs de diagnostic et de stratégies inadéquates, y compris des tentatives agressives de correction chirurgicale3 (chirurgies musculaires de remodelage). Les résultats étaient toujours décevants avec des séquelles importantes.

La découverte récente du rôle joué par la mutation somatique des gènes activant la voie PIK3CA/AKT/mTOR a ouvert de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients.

En particulier, les mutations de gain de fonction4 PIK3CA expliquent la grande majorité des syndromes de prolifération.

Les deux équipes de recherche des Prs Canaud et Khonsari et les cliniciens ont émis l’hypothèse que la voie PIK3CA/AKT/mTOR était anormalement affectée chez les patients atteints d’HFMH.

Cinq patients atteints d’HFMH ont été inclus dans cette étude.

Une mutation gain-de-fonction du gène PIK3CA a été retrouvée dans les muscles de la face chez ces cinq patients. Elle a entraîné une hypertrophie des cellules musculaires striées, un dysfonctionnement des mitochondries et une hypoglycémie avec de faibles taux d’insuline circulante.

Pour comprendre la physiopathologie de l’hypertrophie musculaire, l’équipe de recherche du Pr Canaud a créé un modèle murin5 porteur spécifiquement d’une mutation PIK3CA dans les muscles squelettiques.

Le traitement par l’alpelisib, un inhibiteur approuvé de PIK3CA, a pu prévenir et réduire l’hypertrophie musculaire chez le modèle murin avec correction des anomalies endocriniennes.

L’équipe du Pr Canaud a obtenu l’autorisation de traiter les cinq patients avec de l’alpelisib et observé une amélioration nette de l’hypertrophie musculaire chez tous les patients, associée à une symétrisation progressive du visage.

La réponse au traitement a été évaluée et confirmée à l’aide de méthode d’imagerie innovantes, notamment par photographie 3D et analyse des photographies 2D par intelligence artificielle. Ces approches morphologiques ont été confirmées par des méthodes cellulaires et moléculaires qui ont démontré que l’alpelisib avait une action positive et prolongée sur les effets de la mutation du gène PIK3CA.

Ces résultats permettent d’avoir enfin une explication génétique pour les patients présentant une myohyperplasie hémifaciale, de comprendre les mécanismes de la maladie et d’entrevoir une perspective thérapeutique enfin efficace.

[1] Lee et al., 2001

[2] Castillo Taucher et al., 2003 ; Pereira-Perdomo et al., 2010 ; Miranda et al., 2010 ; Siponen et al., 2007 ; Zissman et al., 2020

[3] Zissman et al., 2020

[4] mutation activatrice

[5] modèle d’expérimentation animale sur des rats ou des souris

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

|

|

Immunothérapie et cancer : la production d’anticorps au sein des tumeurs rénales permet de prédire la réponse au traitement |

|

|

| |

|

| |

Immunothérapie et cancer : la production d’anticorps au sein des tumeurs rénales permet de prédire la réponse au traitement

01 MAR 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | CANCER

Dans une récente étude, des chercheurs d’Université de Paris, de l’Inserm et de Sorbonne Université au Centre de Recherche des Cordeliers ont pu établir, grâce à la technique de transcriptomique spatiale[1], une carte de la localisation des cellules immunitaires dans des tumeurs rénales, selon qu’elles contenaient ou non des structures lymphoïdes tertiaires (SLT). Ils ont également montré qu’en présence de SLT dans les tumeurs, le traitement « réactivateur » des lymphocytes T est associé à une meilleure réponse à l’immunothérapie. Ces résultats ont été publiés dans la revue Immunity le 28 février 2022.

L’immunothérapie consiste, dans les cas de cancers, à stimuler la réaction immunitaire d’un patient vis-à-vis de ses cellules cancéreuses. Cette approche a révolutionné la prise en charge de nombreux cancers, dont le cancer du rein. Néanmoins, la plupart des patients sont résistants à l’immunothérapie et il est important, pour améliorer leur traitement, de mieux comprendre les mécanismes d’action de l’immunothérapie.

Le docteur Marie-Caroline Dieu-Nosjean avec les professeurs Catherine Sautès-Fridman et Wolf-Hervé Fridman, membres de l’équipe de recherche Inflammation, Complément et Cancer au Centre de Recherche des Cordeliers (Inserm/Université de Paris/Sorbonne Université), avaient montré il y a plusieurs années l’existence, au sein de certaines tumeurs, d’amas cellulaires appelés structures lymphoïdes tertiaires (SLT) riches en cellules immunitaires, dont des lymphocytes B et T, et comparables à des micro-ganglions au sein des tumeurs.

Alors que les lymphocytes B sont les cellules à la base de la production des anticorps, les lymphocytes T sont les cellules tueuses du système immunitaire. Ces dernières sont généralement non-fonctionnelles dans les tumeurs, car bloquées dans leur fonction par des molécules produites par les cellules tumorales.

S’il a été récemment montré que la présence de structures lymphoïdes tertiaires (SLT) dans une tumeur est associée à une bonne réponse à l’immunothérapie, il restait à comprendre et décrire le rôle précis de ces structures SLT vis-à-vis de l’immunothérapie. À cette fin, le doctorant Maxime Meylan, premier auteur de cette publication, et les chercheurs de l’équipe Inflammation, Complément et Cancer, dirigée par la professeure Isabelle Cremer au Centre de Recherche des Cordeliers, ont analysé les tumeurs de cohortes de patients atteints de tumeurs du rein.

Pour cela, ils ont utilisé une nouvelle technique de transcriptomique spatiale qui permet, simultanément, de mesurer l’expression de l’ensemble des gènes contenus dans les tissus d’un organe complexe, ici une tumeur, et de localiser avec précision ces expressions et donc la position des cellules contenant ces gènes.

Grâce à cette technique, ils ont pu établir une carte de la localisation des cellules immunitaires dans ces tumeurs rénales, selon qu’elles contenaient ou non des SLT. Ils ont ainsi observé la présence, dans les SLT des tumeurs, de lymphocytes B à toutes les étapes de maturation, y compris à l’étape plasmocyte qui produit les anticorps spécifiques des antigènes à neutraliser. Ils ont également montré que ces plasmocytes migrent au sein de la tumeur pour délivrer les anticorps de façon ciblée. Ainsi, la présence de plasmocytes est corrélée à la présence d’anticorps qui se fixent sur certaines cellules tumorales et les détruisent.

Parallèlement, ils ont observé, lorsque les cellules cancéreuses sont recouvertes d’anticorps, que le traitement par un « réactivateur » des lymphocytes T est associé à une meilleure réponse à l’immunothérapie et à une plus longue survie des patients, sans progression de la maladie,

Ces observations suggèrent que la présence d’anticorps sécrétés par les plasmocytes au sein des tumeurs pourrait potentialiser l’effet du traitement « réactivateur » des lymphocytes T, en particulier via la libération d’antigènes par les cellules tumorales détruites.

Ces résultats permettent à la fois d’envisager d’identifier les patients susceptibles de répondre à l’immunothérapie grâce à l’analyse de leur tumeur, et d’étudier de nouvelles pistes thérapeutiques via la coopération des lymphocytes B et T au sein des tumeurs.

[1] La technique de transcriptomique spatiale permet, simultanément, de mesurer l’expression de l’ensemble des gènes contenus dans les tissus d’un organe complexe, ici une tumeur, et de localiser avec précision ces expressions et donc la position des cellules contenant ces gènes.

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |

|

|

|

|

|

|